视频原始素材提供:CHV探索家

对于家,我们到底有哪些幻想?多大才够用?多小才算小?很快,单身狗会不会取代家庭单元?像原子一样的个体要不要抱团取暖?当环境、能源问题日益严重,未来的家是否需要依靠科技实现自我供给?当“智能城市”、“智能家居”这样的话题都出现在咖啡馆邻桌时,我们只能说,未来真的不远了。

2011年,在日本提出“House Vision”的项目总策划人原研哉,在《理想家:2025》一书中写道:“幸福感不是用经济指标来衡量的,而是一种从个人意志和充足感中产生的类似内心精神一样的东西。”

在预定的现实之中构建怎样一个动态的未来,

这才是问题的核心要义所在,不是吗?

——原研哉

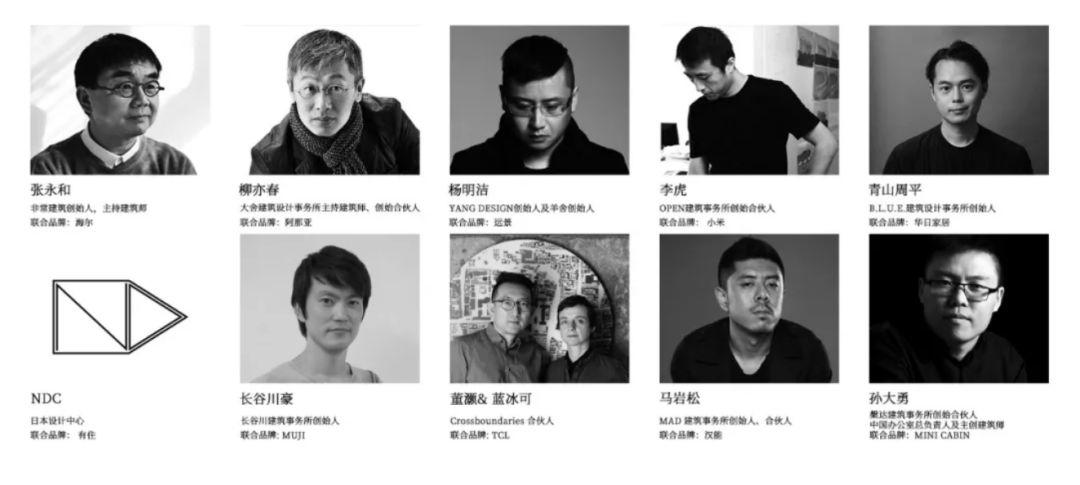

这次以鸟巢为背景的“Chinese House Vision探索家——未来生活大展”,以1:1的比例展示了由10个企业联合10个建筑、设计事务所打造的10个未来之家。和体量巨大的鸟巢相比,这些1:1打造的“样板间”,让我们实实在在地触摸到了当下与未来的关系。

“为什么这个展览有意思呢,

因为他是1:1的,是未来生活的样板间。”

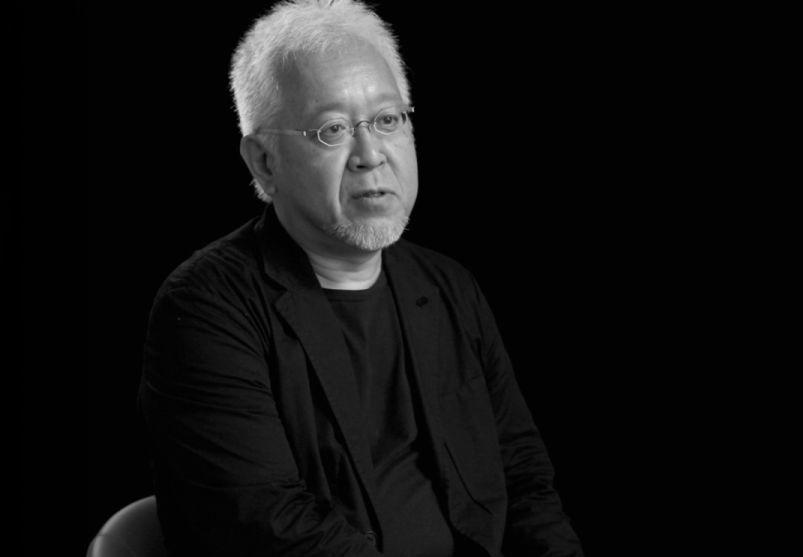

——张永和

城市里,自然中

是不是交通拥堵、空气污染、垃圾不分类会成为城市的必然?城市和自然,貌似是永远对立的两面。那么清洁环保的新能源,能否成为改变未来的关键。

“我一直觉得今天的人类太贪婪了,

过度消费。”

——李虎

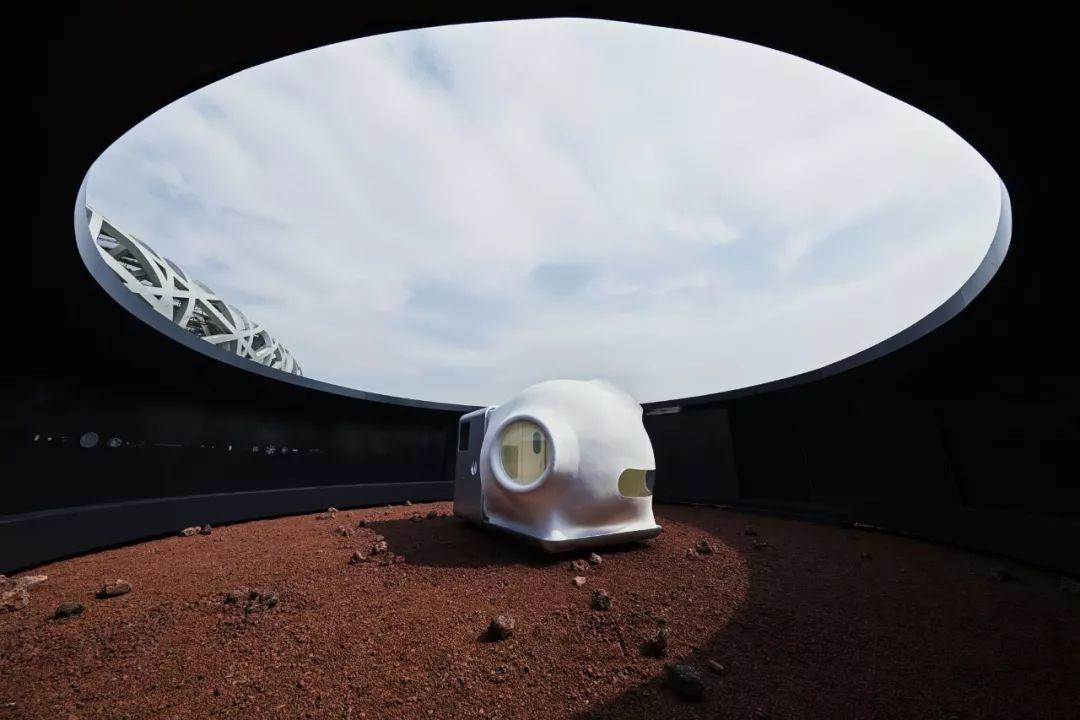

OPEN建筑师李虎说“火星生活馆的出发点是,不过度牺牲生活品质,又不过度消费,具有高科技感的,居住达到最小的状态是什么?”他的答案是2.4米X1.8米。

白色的生活舱像一个可以闭合携带的行李箱,打开之后延展出一个气囊。当把所有的基础功能和设施都压缩到一个最小的基本单元里后,“家”反而具有了不受限制的可移动性。它可以成为年轻人的第一个家,带着它去旅行,这个尺寸可以由车拉着,到一个很美的环境里寄居,甚至在极限极限里生存。

展馆:火星生活馆

企业:小米

设计师:李虎 | OPEN

“这不仅是一个拥有清洁能源的菜园,

通过对它的打理,

也联结了家里的成员”

——杨明洁

在纯净的白色空间中,有一个圆盘形的水池,周围是一丛丛生长的蔬菜园。提案的设想是整个住宅建筑如同一个集成了高科技的装置作品,利用各家各户的电力来制造光和水,培育的植物像是一个个微缩田地,让未来“农业”在家中完成。

如同一个将能源转化放大了的雕塑作品,每个家中自有的装置设备,可以转化太阳能、风能,通过APP可进行远程操控,“四分五裂”的个体通过这一装置实现了新的社区形态。

展馆:绿舍

企业:远景

设计师:杨明洁 | YANG DESIGN

“我的童年是在北京老城里度过。

每个四合院里都会有一棵大树,

我们的生活仿佛都发生在大树下。”

——马岩松

马岩松曾经这样诉说他的城市记忆,尤其是“城市中的自然”。在和薄膜太阳能企业“汉能”的合作中,14根细柱支撑起一个曲面屋顶,233块太阳能电池,可以跟随太阳的位置提供电力。生长到家居空间里的树木、禾苗,让人仿佛居住于真实的自然场景中。未来城市中的“ 采菊东篱下”的人居理想,似乎也是可以实现的。

展馆:庭院家

企业:汉能

设计师:马岩松 | MAD

个体的人,社会的人

高房价、节节攀升的房租,已经是不争的事实。城市里每一个灵魂需要多大的面积,得以安身?如何在有限的空间里有尊严地生活?

“我们现在越来越变成一个人生活,

这个设计是3.0版本的新生活的一个模式。”

——青山周平

构成社会基本单位的“家庭”正在发生变化,取而代之的是小家庭,甚至独居个体。一人住、一人食、一人工作、一人消费,“佛系”青年和“小确丧”,会不会预示着 “社会原子化”这种现代城市病会在城市里蔓延?

“街上的人群、丰富的居住功能和悠闲共享的状态创造出令人愉悦的城市居住氛围。”生活在北京胡同里的青山周平说道。和华日家居合作的家,将行李箱、熨斗、吸尘器这些非每日必需品,放在社区中供大家共同使用。那些带着轮子的家具单元,即是最小的个人生活单元,又在移动中改变了空间布局。

展馆:新家族的家

企业:华日家居

设计师:青山周平 | B.L.U.E

“感觉是对建筑师的一种挑衅,

我们今天还认为是理所当然的家,

也许数十年后会变得不再那么得理所当然。”

——长谷川豪

常见的员工宿舍布局是一条走道,在一侧依次排布相同的居住单元。善于挑战传统的长谷川豪将原有单元尺寸变成一个L形的预制件,50mm的框架粗度和1600mm的空间单元,可以组合成不同形态的空间结构,格子型、放射型、四合院型、独院型和四脚型等,应有尽有。和传统用固定墙体把私人与公共空间分割的方式不同,上下组合立体单元的方式灵活有趣,堪称年轻一代员工社区的生活范本。

展馆:无印良品的员工宿舍

企业:无印良品

设计师:长谷川豪 | GO HASEGAWA & ASSOCIATES

“盒子封闭的时候 它是15平米的空间,

打开的时候,

它实际上是向整个外面的空间开放。”

——孙大勇

第一辆Mini诞生于1959年,那时英国正处在能源短缺的年代。如何高效率地利用能源和空间,成了Mini天然的DNA。除了造车,Mini还一直关注城市议题,频频在各国设计周上亮相的MINI LIVING Urban Cabin,便是对城市生活的一种探索。

联手孙大勇展出的望远家是一个15平方米的城市小屋,分为2个模块化单元和一个具有地域特色的实验空间。卫生间、卧室、会客厅一个不少。小屋里配置了模块化家具,比如舷窗、移动门和可以翻转的搁架。只要推拉翻转,就能改变同一个空间的功能和使用场景。

展馆:望远家

企业:MINI LIVING Urban Cabin

设计师:孙大勇 | 槃达

变与不变的可能性

在一个变化快到让人们难以消化的当下,什么是可以不变的?如果说家的核心依然不变,那么墙壁、天花、家具甚至电器的可变性会带来什么样的体验?

“在未来,

我们想象的是墙、天花板、地板

不再是空间的固定组成部分,

它们一定程度上可以移动和变化的。”

——Crossboundaries

TCL和建筑事务所Crossboundaries设计的白色空间里,电视像画框一样嵌在可移动的墙体里。家人可以根据实际需要,推拉隔断墙来改变空间结构。电视,已经不再单单是一个黑色的屏幕,它还像一个信息接收器、装饰品,一种可以和其他电器联合工作的智能家电。

家电以另一种方式隐匿在家中,在人们对电子产品重度上瘾的今天,这样的设计构想其实提供了一种便捷。

展馆:你的家

企业:TCL

设计师:董灏&蓝冰可 | Crossboundaries

“用最少的设计,

实现最多的功能和最高的空间利用率”。

——日本设计中心

这是一个通透得如同艺术馆一样的房子。项目不是挑战面积上的极限,而是打破原有的功能布局。整个空间没有隔断墙,阅读、睡眠、会客、吃饭、淋浴如厕,都在一个大空间里完成。

设计师的想法是,床不只是用来睡觉,还可以承载各种活动。厨房既是烹饪、就餐的地方,也可以用来打开电脑工作、放上茶器品茶。只是将物品与物品之间的空隙加以有效连接,将所有的收纳储物归于四周的墙面空间,减法设计增加了空间使用功能的可能性。

展馆:最小——最大的家

企业:有住

设计师:日本设计中心 | 原设计研究所

“在一个最最古老的房屋的原型里面,

其实我们还是有可能去容纳我们不断变化的生活,

我是想证明这一点。”

——柳亦春

这个叫做“亼屮囗”的家,原来是拆解了的“舍”字,分别代表着屋顶、支撑和台基,引入了中国传统建筑营造的概念。 超薄混凝土屋顶如同火山口的造型,让人仿佛置身于自然中国年。通过可变化的家具,来探讨空间的开放性。

建筑师柳亦春说,“我们想通过这样一种方式去连接人与人之间的邻里关系,让未来人们的生活方式具备更多的变化。”这种外向型家的提案,和我们常规印象里私有财产不同,它以开放之心,探索家与社区的关联。

展馆:亼屮囗

企业:阿那亚

设计师:柳亦春 | 大舍

“建筑的事其实跟电器最大的共同点,

真的都是关注日常生活。”

——张永和

和印象中的厚重混凝土不同,张永和的“砼器”之家采用了多孔的轻量混凝土薄壳,是可以呼吸的墙体材质。在空间中央,有两个用再生水泥制作的复合家电岛台,一个在厨房,管理冰箱、厨房电器等;另一个在洗漱区,管理洗衣机、清理机和洗漱台等。

中庭的设计,既为空间引入自然,又为将来无人机的物品输送提供了落脚点。可在透明与非透明之间切换的隔断,为空间的划分提供了多种可能。这样的布局和功能,让家电从空间的配角,走到屋子中央,为一种全新的功能布局提供了可能。

展馆:“砼器”

企业:海尔

设计师:张永和 | 非常建筑

“做建筑设计永远是一个邀请,我们的工作就是想象各式各样的家”。非常建筑创始人张永和说道。的确,在这些1:1的建筑中,我们不仅体验了触手可及的未来,也对“家”生发出更多的遐想和期待。

部分图片提供 / CHV探索家

后期 / 李欣

撰文 / 宗萱、Since

编辑 / Wanyee

NOWNESS

原文始发于微信公众号( NOWNESS现在 ):在很近的未来,家之变形记

评论 (0)